Marcel Perquin était un enfant de huit ans. Ses cheveux bruns, ses yeux intelligents, sa physionomie souriante en faisaient un être charmant.

Excellent élève à l’école de Beaupont, affectueux avec ses parents, il n’avait qu’un défaut, mais assez grave pour assombrir ses belles qualités : il était désobéissant.

Aux heures de classe et le dimanche, où il se sentait surveillé, Marcel paraissait docile. Dès qu’arrivait le jeudi, comme ses parents, très occupés, ne pouvaient exercer leur vigilance sur le petit garçon, il agissait à sa guise et s’en repentait toujours.

D’ailleurs, qui pourra jamais compter les bêtises que font les enfants, le jeudi ?

C’est le jour des escapades, des maladresses et des catastrophes. Marcel en fit l’expérience à ses dépens.

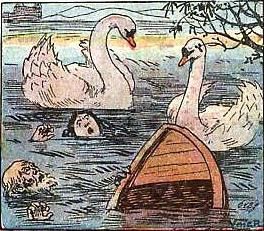

Se trouvant seul, de bon matin, il se dirigea vers la Seine. Ayant improvisé une ligne avec une branche d’arbre, une ficelle et un appât quelconque, il se proposait de pêcher, non pour manger une friture qu’il n’eût pas osé rapporter chez lui, mais pour éprouver son adresse et sa chance. Il sut bientôt à quoi s’en tenir sur ces deux points.

En approchant du fleuve, à l’endroit où tous les bateaux du pays étaient amarrés, il aperçut un garçon plus âgé que lui, nu-tête et nu-pieds, mal vêtu et qui, assis à l’avant d’une barque dans laquelle étaient sa boîte d’asticots et un panier sale, tendait au-dessus des flots une ligne de bonne fabrication. Ce premier occupant lança un regard méfiant au nouveau venu qui s’installait dans le bateau voisin, mais le voyant si jeune et si mal muni, il pensa n’avoir rien à craindre d’un tel concurrent et cessa de l’observer.

Cela ne faisait pas l’affaire du jeune Perquin, disposé à se renseigner sur un art qu’il connaissait peu.

- Y a-t-il beaucoup de poissons par ici ? demanda-t-il.

- Des fois.

- En as-tu déjà pris aujourd’hui ?

Sans répondre, l’autre ouvrit son panier qui laissa voir quelques goujons parmi lesquels deux ou trois se débattaient encore.

- Oh ! je voudrais bien en attraper autant ! s’écria Marcel.

Pour imiter son compagnon, qu’il supposa expérimenté, il s’assit à l’avant de la barque, laissant prendre au dehors ses petites jambes, et jeta le piège en attendant la dupe.

L’inconnu le regarda et sourit de sa naïveté car la ligne d’occasion était trop courte, peu flexible et l’hameçon atteignait l’eau à peine.

L’enfant, plein d’espoir, se fatigua vite de l’immobilité et bavarda pour passer le temps.

- Ils ne veulent pas mordre, dit-il enfin. C’est ennuyeux.

- Tais-toi, riposta le voisin. Tu ne fais que parler et le bruit effraye les poissons.

Marcel se pencha pour mieux voir.

- Oh !... En voilà un qui vient… un gros… il approche… je crois qu’il…

Il tomba tout droit, sentant l’eau dans sa bouche, son nez, ses oreilles, ne pouvant plus respirer, puis, son pied toucha un obstacle et il remonta rapidement, revit la lumière à travers ses paupières closes, se débattit, reprit haleine et ses doigts se crispèrent sur un bâton oscillant. Alors il ouvrit les yeux. Le jeune pêcheur, qui lui tendait sa ligne, l’encourageait de la voix :

- Tiens ferme… Ne crie plus… Laisse-moi faire.

La ligne ramenée doucement conduisit l’imprudent jusqu’à la barque où il se cramponna et put monter, grâce à l’aide vigoureuse du sauveteur.

Fou de joie, il balbutia :

- C’est gentil, ce que tu as fait là… Sans toi, j’étais noyé… Merci… Merci.

Jetant ses bras mouillés au cou du camarade

[Fin colonne 1]

de rencontre, il l’embrassa sur les deux joues puis éclata en sanglots. L’autre, malgré sa nature fruste, s’attendrit.

- Mon pauvre petit, dit-il, tu es trempé… Tu vas prendre froid… Faut rentrer chez toi bien vite pour te sécher.

- Je vais être grondé !... On m’avait défendu de jouer au bord de l’eau.

- Ben !... T’en seras quitte pour recevoir une paire de gifles… Je sais ce que c’est… On n’en meurt pas… Faut pas se tenir à l’ombre pour grelotter… Cours au soleil… Où que tu restes ? C’est-y loin ?

- A la gendarmerie de Beaupont.

- Y a pas dix minutes de chemin… Va vite.

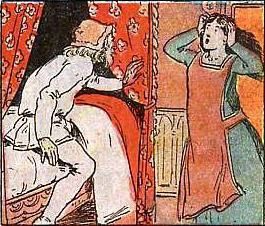

Marcel Perquin s’éloigna bien triste et bien penaud. Il arriva à la caserne où Mme Eblin, la femme du brigadier, qui traversait la cour, l’aperçut. Elle vint à lui et, comme il la savait bonne, il avoua sa faute, sans réticence.

- Tes parents ne sont pas rentrés… As-tu la clef du logement ? demanda-t-elle.

Par bonheur, il la trouva dans sa poche. Mme Elbin qui, elle aussi, avait un fils et n’ignorait pas les ennuis que les enfants causent à leur famille, s’occupa, tout en grommelant, de déshabiller le noyé qu’elle mit au lit et réchauffa d’une tasse de thé au rhum, ce qui fit grand plaisir à Marcel.

[image]

Enfin Mme Perquin rentra. Mise au courant de l’aventure et bien qu’elle vit son fils sauf, elle pleura d’émotion, ce qui l’empêcha de penser à un châtiment quelconque.

Le trouvant un peu rouge et redoutant la fièvre, elle courut chez le docteur Mérignon, qu’elle ramena.

Le médecin était très aimé de Marcel dont il avait récemment soigné une grave bronchite. Il entra, furieux contre son jeune client.

- C’est ainsi que tu achèves ta convalescence, mauvais sujet ! Tu vas peut-être gagner à ce jeu-là une congestion pulmonaire.

L’enfant eut peur. Il entrevit les drogues, la diète et regretta plus encore son escapade.

- Je ne me sens pas malade, dit-il. Seulement j’ai chaud.

M. Mérignon lui tâta le pouls et l’ausculta.

- Rien d’anormal pour le moment, affirma-t-il. Ecoute-moi, Marcel, si tu aimes ton père et ta mère, si tu veux être la joie de leur vie et la consolation de leur vieillesse, sois obéissant. Nous avons perdu notre fils, comme les parents ont failli le perdre aujourd’hui, parce qu’il nous a désobéi.

- Qu’a-t-il donc fait ? demanda Mme Perquin.

- Etant au marché avec sa bonne à Poissy, il l’a quittée pendant qu’elle faisait un achat et a disparu.

- Quel âge avait-il ?

- Six ans… Il en aurait onze aujourd’hui. Toutes les recherches restant vaines, on eut l’idée d’aller au bord de l’eau car, malgré notre défense, il s’en approchait toujours et on nous rapporta son chapeau, tombé dans les herbes du [Fin colonne 2]

rivage. Jamais le corps de notre pauvre Albert ne nous fut rendu. Cinq ans se sont écoulés depuis cet affreux malheur qui nous a fait quitter le pays où j’avais une belle clientèle. J’ai tout sacrifié pour arracher ma femme au désespoir qui l’eût conduite à la folie et depuis dix-huit mois, nous sommes ici, non pas plus heureux, mais plus résignés.

Des larmes s’échappèrent des yeux de la mère qui entendait ce triste récit et quand le docteur, après un court silence, put maîtriser son émotion, il dit en tapotant la joue de Marcel :

- Je crois inutile de le garder à la maison. Laissez-le jouer dans le jardin, je reviendrai demain.

La nuit fut bonne et le matin, Marcel Perquin qui se souvenait d’avoir déjà vu son sauveteur la veille vendre des paniers aux clients des cafés voisins de la gare, se dirigea de ce côté, après l’école, et l’apercevant, courut à lui.

- Viens vite chez nous, dit-il, papa veut te parler.

- Je n’ose pas.

- Pourquoi ?... Il ne te fera pas de mal.

- C’est pas sûr… Il est gendarme, n’est-ce pas ?

- Oui, mais tu n’as rien à craindre de lui… Au contraire, il dit qu’on te doit de l’argent parce que tu m’as retiré de l’eau.

- Qui c’est qui me doit de l’argent ?

- Je crois que c’est M. le maire. Il parait que cette récompense-là s’appelle une prime de sauvetage.

- Combien que c’est ?

- Je n’en sais rien.

- Je veux bien recevoir l’argent mais tu me l’apporteras toi-même.

- Oh ! ça ne se peut pas, mon vieux. On voit bien que tu ne connais pas les affaires. Papa m’a expliqué qu’on va faire un procès-verbal pour raconter la belle action, puis qu’on mettra sur le papier ton nom et ceux de tes parents.

Le visage du gamin se rembrunit et, sans une parole, il s’enfuit.

Très intrigué, Marcel rentra en hâte à la gendarmerie où il conta son entretien avec le vagabond.

- Ce doit être le vils du vannier ambulant, dit M. Perquin. Les gens de cette sorte ont toujours peur des gendarmes. On a dû recommander à l’enfant de nous éviter afin de ne fournir aucun renseignement. S’il en est ainsi, j’irai à la roulotte avec un collègue pour interroger ces nomades suspects.

Cette conversation avait lieu dans le jardin. Le bruit de la grille qu’on entr’ouvrait attira l’attention de Marcel qui s’écria :

- Le voilà !...

Mais le visiteur, plus disposé à reculer qu’à avancer, fit signe à son camarade de s’approcher.

- On m’a permis de venir, murmura-t-il… Je n’ose pas entrer.

- Que tu es bête ! s’exclame l’ex-noyé en manière de bienvenue, papa ne va pas te manger.

- Mon fils a raison, dit le gendarme en refermant la grille. Viens goûter avec lui. Tu verras que je ne suis pas méchant.

- Vous ne me mettrez pas en prison, bien vrai ?

- Tu n’as rien fait de mal, riposta Marcel qui entraîna son nouvel ami à la fontaine pour les ablutions nécessaires avant la collation.

Mme Perquin fit fête au convive qui, mieux débarbouillé qu’à l’ordinaire, était vraiment gentil, malgré son teint hâlé, car il avait de grands yeux gris dont l’effarement s’était changé en gaîté à l’aspect du repas préparé.

Certes le gendarme n’avait pas renoncé à questionner l’hôte inattendu, mais il voulait l’apprivoiser d’abord et comptait sur l’enjouement de Marcel pour accomplir cette tâche.

Bientôt l’invité déclara entre deux bouchées qu’il s’appelait Pierre Embrun, était orphelin et vivait avec son oncle et sa tante, vanniers ambulants.

- Ils ne t’envoient pas souvent à l’école, observa M. Perquin.

- C’est difficile. On voyage tout le temps.

La porte de la salle à manger s’ouvrit et quelqu’un qu’on n’avait pas entendu monter, entra.

- Votre noyé me paraît en bonne santé, dit-il. [Fin colonne 3]

[Fin page 4]

- Comme vous voyez, répliqua l’heureuse maman.

Pendant que le docteur serrait des mains amies, le convive s’était levé comme tout le monde et se tenait à l’écart sans qu’on fît attention à lui. Soudain les regards du médecin rencontrant ceux de l’enfant, un cri de joie retentit :

- Papa !

Se jetant au cou du pauvre père ahuri, l’enfant l’étreignit de toutes ses forces.

M. Mérignon avait chancelé sous le choc. Il se dégagea rapidement et, tenant le vagabond à distance par les épaules, il l’examina en silence avec calme, se refusant à comprendre, croyant à une méprise, ne reconnaissant plus son fils.

- Comment t’appelles-tu ? demanda-t-il enfin.

- Albert Mérignon.

- Tu viens de nous dire Pierre Embrun ! s’exclama le gendarme.

- C’est le nom qu’on m’a donné… Ce n’est pas le mien… Oh ! papa !... Où est maman ?

La voix était celle d’Albert, plus grave cependant.

- Tu la verras bientôt dit le père ému. Mon pauvre chéri, que t’est-il arrivé ?... Quels sont les misérables qui t’ont gardé loin de nous ?... Comment es-tu devenu un mendiant ?

- Je vais te le raconter, papa.

- Eh bien ! non… Ne me dis rien… Viens embrasser ta mère d’abord.

Mme Perquin s’interposa.

- Oh ! docteur ! s’écria-t-elle. Ne craignez-vous pas que l’émotion ne soit trop forte pour Mme Mérignon. Ne vaudrait-il pas mieux la préparer à l’entrevue ?

- C’est inutile. Elle n’a jamais cru que son fils fût noyé… Elle était persuadé qu’on l’avait enlevé…

[Fin colonne 1]

Les circonstances lui ont donné raison… Merci, mes amis, nous reviendrons ici ensemble.

Gentiment Albert tendit la main à Marcel, presque aussi heureux que lui, mais plus loquace, et qui lui dit en l’accompagnant jusqu’à la porte.

- Tu vois, mon vieux… Ca t’a porté bonheur de me sauver la vie. Tu as retrouvé tes parents.

Une heure plus tard, Embrun, arrêté par deux gendarmes et conduit au commissariat, s’y rencontrait avec le docteur Mérignon. [Fin colonne 2]

Là on s’expliqua. Le commerçant ambulant raconta ce qu’il savait.

Son frère, qu’il voyait rarement et qui dirigeait un théâtre forain, était mort quatre ans auparavant après l’avoir prié de prendre soin d’un enfant adoptif. Ce petit garçon avait été trouvé errant sur le bord de la Seine, à Poissy, à la recherche de son chapeau enlevé par le vent.

- Je reconnais, ajouta le vannier, que j’aurais dû remettre l’enfant à la police, mais je venais de subir un mois de prison pour maraudage et je craignais d’être soupçonné de rapt. Ma femme m’a conseillé de garder le petit qui pouvait nous être utile et de le faire passer pour notre neveu. En réalité, il ne nous a guère rendu service car il n’aimait ni faire la vannerie ni la vendre. Nous ne l’avons pas gâté, c’est vrai, mais nous ne l’avons pas maltraité non plus. Il a toujours mangé à sa faim. S’il a retrouvé sa famille, tant mieux pour lui.

On ne put tirer de cet homme d’autres détails. Il partit, promettant de revenir le lendemain pour être confronté à Albert et remerciant le médecin qui refusait de porter plainte contre lui.

M. Mérignon se proposait même de remettre une somme convenable à celui qui, ayant à tort gardé l’enfant, l’avait néanmoins nourri et logé pendant quatre ans.

Mais le lendemain, il ne vint point au rendez-vous. Les vanniers avaient disparu pendant la nuit, renonçant à la compensation promise. On apprit bientôt que plusieurs vols, commis dans la région, leur étaient attribués. Ce fut l’explication de leur fuite.

Ces évènements impressionnèrent beaucoup Marcel Perquin. Il évita désormais de se promener seul au bord de l’eau où l’on peut se noyer et où l’on peut aussi rencontrer des gens capables des plus mauvaises actions.

Maxime de Méria.

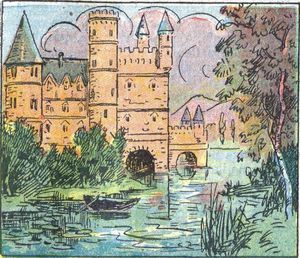

Il est au bout de la Camargue, à la pointe du « désert de sel », à 37 kilomètres d’Arles, un village pittoresque qu’on a nommé les Saintes-Maries-de-la-Mer. Il s’y élève une belle et curieuse église du XIIe siècle au culte de laquelle se rattache une fort originale légende, celle des trois Maries.

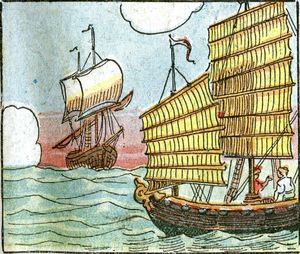

L’église des Saintes-Maries fut élevée, dit-on, au point où les saintes femmes de l’Evangile, Marie Jacobé, Marie Salomé, et Marie Magdeleine, accompagnées de leurs servante Sara, abordèrent, après la mort du Christ, portées par un bateau qui n’avait ni voiles ni rames. Chassées par les Juifs qui persécutaient les disciples de Jésus, elles durent monter sur une barque désemparées ; mais le ciel les protégeait, et leur esquif poussé par un ange, aborda sur les côtes de Provence. Les trois Maries évangélisèrent par la suite toute la province et

et furent ensevelies aux lieux mêmes où elles avaient abordé miraculeusement.

Plus tard, au XVe siècle, lorsque le bon roi René voulant élever un tombeau somptueux aux saints, fit fouiller la terre pour exhumer leurs restes, on en retira seulement quelques ossements dont s’exhala un parfum merveilleux.

Au culte des trois Maries se rattachent les curieuses croyances des Romains. Aussi chaque année, à l’occasion des deux grands pèlerinages qui ont lieu à l’église des saintes, les Bohémiens de France, et même d’Espagne et d’Italie, viennent se réunir en une foule bigarrée, colorée et éclatante sous le soleil, de l’aspect le plus pittoresque. Chaque pèlerinage est suivi de réjouissances locales telles que des courses de taureaux, de farades, de farandoles, etc., et constitue un spectacle unique.

C’est dans cet admirable cadre que Mistral a fait mourir son héroïne Mireille « face à la mer » et que le grand musicien Gounod vint chercher l’inspiration.

Eh bien ! cette merveille de notre pays, les Saintes-Maries sont destinées à disparaître. La mer les mange.

On avait cru que cela tenait à un simple fléchissement du terrain, mais il n’en est rien et une simple digue pourrait enrayer le mal, et, de hautes personnalités [Fin colonne 1]

l’affirment, il suffirait de quelques crédits pour sauver les Saintes-Maries qui sont une des plus belles choses de France et un nid de souvenirs.

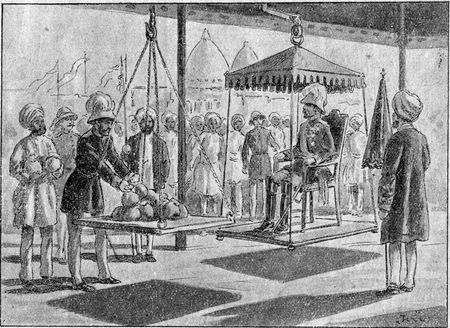

Le titre de roi octroyant la toute-puissance, la foule s’imagine volontiers les monarques comme étant doués d’un physique en rapport avec leur situation. Leur majesté s’accompagne ainsi, dans l’esprit populaire, d’une haute stature, d’une carrure imposante reposant sur des bases solides, et de mains puissantes tenant fermement le sceptre et l’épée. Charlemagne, dans les temps jadis, réalisa ce type parfait du souverain qu’incarna à merveille de nos jours le roi Oscar de Suède. De cette conception sortirent, du reste, diverses expressions de droit, de poids ou de mesure, telles que : main de roi, poids de roi, pied de roi.

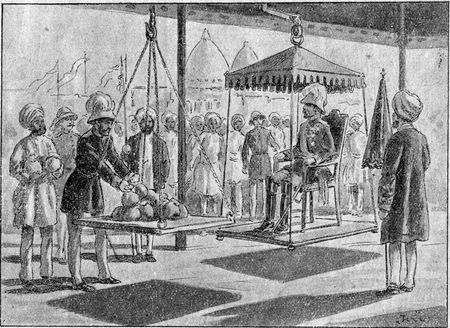

Les pauvres de l’Hindoustan, plus que personne, doivent partager cette manière de voir, aussi durent-ils trouver Sa Majesté Georges V, roi d’Angleterre et empereur des Indes, lors du Durban de Delhi, beaucoup trop maigre et moins royal que son père Edouard VII.

Il existe en effet aux Indes une coutume fort curieuse et remontant à la plus lointaine antiquité, qui consiste à distribuer aux pauvres de la colonie le poids en or ou en argent du souverain nouvellement élu.

C’est ainsi que dans une cérémonie qui eut lieu à Calcutta, et coûta près d’un demi-million de francs, le roi George V dut se placer sur le plateau d’une balance que l’on équilibra en mettant dans l’autre plateau des lingots d’or, puis d’argent, de façon à fixer ces diverses valeurs métalliques qui furent ensuite converties en monnaies et distribuées sous cette forme aux indigents.

Par bonheur pour les contribuables français, cette coutume ne s’est pas établie chez nous, car s’il fallait distribuer dans chacune de nos colonies le poids de notre président, il y a fort à penser que le budget de l’Elysée n’y suffirait pas. [Fin colonne 2]

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F0%2F1057085.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F38%2F1135807%2F87631001_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F20%2F99%2F1135807%2F87499895_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F26%2F1135807%2F87438795_o.jpg)